一个你不得不面对的残酷事实就是,歧视将会长时间伴随着你,就像一枚存放在你脑海中的定时炸弹一样。

公然的歧视

对于绝大多数人来说,公然的歧视是令人无法容忍的,并且你通常会有多种方式对它明令遏制。(如果你并不熟知相关的司法细则,我或者其他顾问都很乐意给予帮助。当然了,这并不意味着忘却由歧视而带来痛苦是件容易的事,但既然你问到这个问题,我就假设你是在探讨那些并没有“官方”成规来约束的非常微妙的歧视问题。

隐形的歧视

你的问题让我联想到源于自身经历的一些例子:

- 名资深的、高效的同性恋律师屡次被搭档忽视…

- 名非洲裔美国科学家长期以来都收到老板以高人一等的口吻发来的邮件…

诸如此类的歧视令人难以面对。受害者们往往会觉得此类歧视攻击性更强更重且更快:

他们甚至会被起诉说:

没事找事

或者

过度自卫

同这类歧视直接对垒会令他们遭受更严重的惩罚,被驱赶出学校或者工作单位。

嘲弄也是一种欺凌的方式。

伤痛可以治愈、消磨甚至固化我们

歧视的主要问题在于它的后果是从细节中慢慢渗透的,或者说它是由某种权威带来的。受害者们会感觉孤立无援,甚至无法定义在他们身上究竟发生了什么,以至于无人诉说。我不能说自己有一个万全之策,也没有人能解决这个世界性问题。

我们每个人在这个世界上都会被掠夺、被羞辱、被最大限度地蔑视。这样心怀恶意的人无处不在,如何面对歧视问题是一个国际化的诉求。

那么,我们该怎么做呢?

很难讲。

这个问题的答案因情况而异,在没有万能之策的情况下需要做出各种假设。

我认为由隐形歧视而带来的伤害多数都是内在的(当然了也可能对个人的外在生活产生实质性影响),所以我认为解决问题的第一步是在于我们的内心(事实上,我认为这一点也是我们处任何庞大且有形的问题的关键一步)。

隐形歧视的作用下,内团体和外团体现象在世界各地永恒存在。这一点让受害者们缴械投降,也使施害者们得以逃避责任。而在这场战役中,你应该努力让施害者们缴械投降,正如他们对你(或者对他们自己)所做的那样:

通过控制你自己(或者他人)的想法。

并且如你所知,他们并不是因为值得你担心的某种特定原因而针对你,在真实的生活中,解决方案是因形势而异的,并不是针对某一种特殊情况。

如果在一个派对上没有人和你说话…

这并不是你的问题(并且针对某个派对你不用特意做什么,除非可能你感到非常无聊,那么你可以选择离开)。

解决类似微妙的歧视问题的办法就是不要躲避、发怒亦或是和你的父母抱怨。因为通常来说,站出来要求他人和你说话是非常不明智的。

如果有任何人或事阻碍你,我主张你先搞清楚究竟发生了什么,以及它为何会发生。

这样做将使你避免用自己偏见解释他人的言行,从而你将能以最恰当的方式陈述你所遭遇的歧视。

中国公民在海外的留学经历

写这一部分是因为这是我当下体会最深的一部分。从体制层面说,校方有更高的责任(以及明确的意图)来关照他们的学生。有一个理论上的前提,即校方需要持续地从现实角度进行剖析,从而使其制度变得有意义。

从中国公民留学海外的现实层面说,我感觉很多学生都有失望情绪,并且我认为我们在这里讨论的歧视问题都是由此而来。

背景

许多学校积极地招收中国学生都是为了堵住预算缺口。这种想法是自大且鲁莽的。(同时这也部分说明了留学中介的”包录取”模式以及所有错误认识最初是怎样产生的)

一些例子(学生结构的翻天覆地的变化帮助解释了导致某些更加令人失望的后果的部分原因):

- 在密苏里的威斯敏斯特学院,国际学生的数量在一年之内翻了一倍。

- 在爱荷华的德雷克大学,中国学生人数在2011年翻了四倍。

- 伯克利大学本科部2005-16年只有605名国际学生,但到了2011学年末,这个数字跃至1655

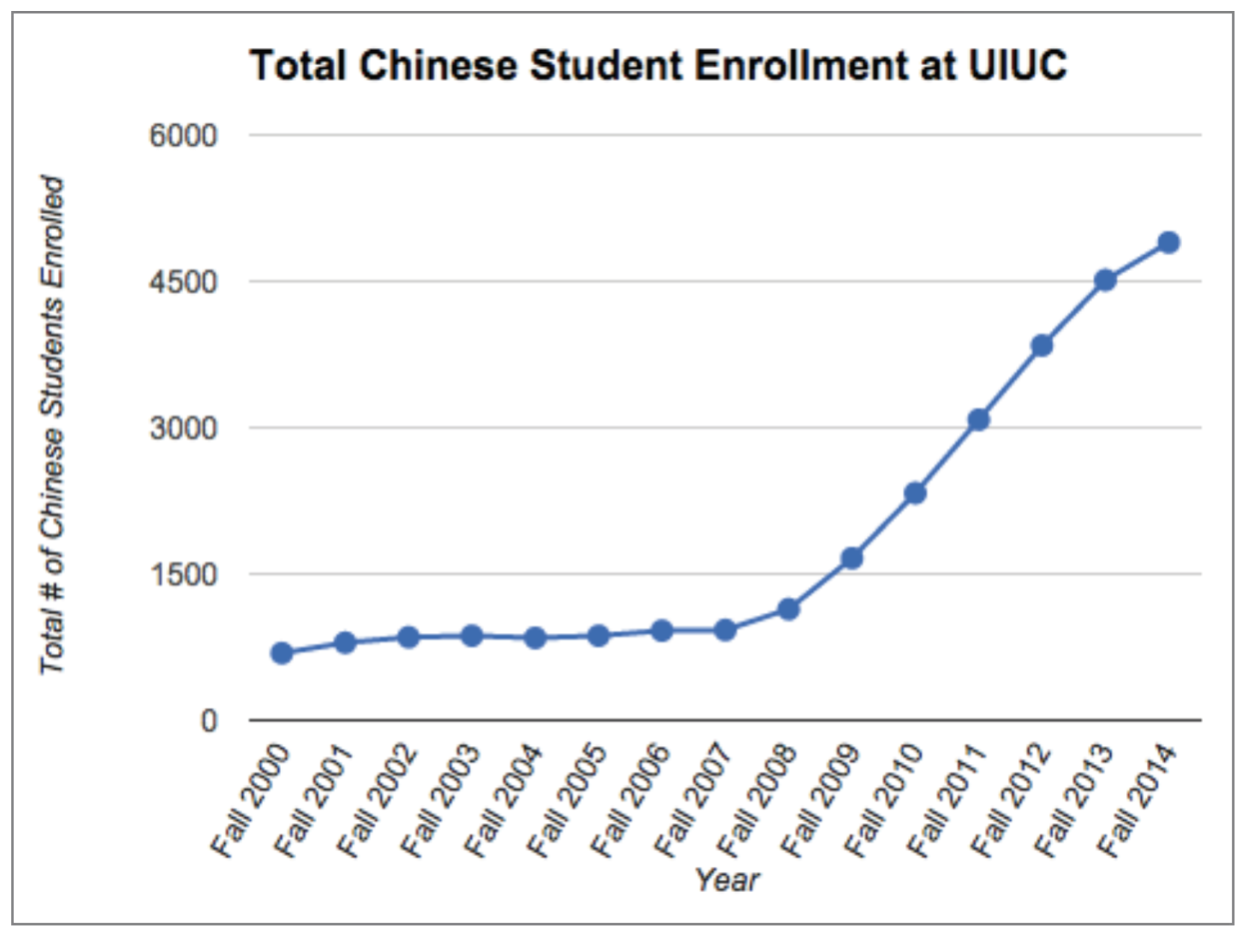

右图为来自伊利诺伊大学香槟分校的统计数据(当然了,该校工程学院的声望以及工程学科在中国海外留学生中的受欢迎程度,都应该被考虑到这个7,000%增长的原因之中)—>

政策制定 “尚在进行中”

根据门户开放组织调查表明,国际学生在2012年为美国经济贡献了218亿美元。然而,相关信息和报告的简要汇总表明,这个幸运基金中一部分最热情的参与者仍将持续投入这个基金来帮助国际学生适应海外环境。</p>例如《高等教育纪事报》(2011)就报道了一系列救助事件,这些都是由负责处理人口统计学上突发性变化的上级们所做出的努力。以下是麦卡利斯特学院提及的一些令我感到奇怪的举措:

- “美国项目”(“学生…被流放在双子城的各个角落,被一辆带有标记的巴士追踪,并且被记录下他们的行为”)。

- 当一名中国学生向他询问约翰·斯图尔特的《每日秀》中的幽默之后,讽刺101事件发生在这位学校国际学生项目的主管身上。

一个有同理心的人总是善良且有创造力的,但从一个体制角度来说,现状还是令人担忧的不是吗?仍旧没有一个深思熟虑的、协调各方的策略来帮助那些重要的学生群体适应新环境。

斯科特·史蒂文(特拉华州大学语言中心主管),这个被《纽约时报》2011报道称”已经与国际学生打交道了三十年”的人,听起来似乎已经到了可以自如处理国际学生问题的人却说:

我们如何才能与他们建立联系?我们如何是他们有参与感?这些问题都使我夜不能寐。

然而,”公益事业”似乎也并没有提供这些问题的答案。

口头承诺?

像伊利诺伊大学香槟分校一样,某些地方也采取了大量”举措“(对于某个申请者来说可能看起来非常积极)。

以下是一份简短(且确定已过时)的清单:

2013年,学校任命妮可·塔米担任国际学生一体化组织主管这一新职位。

- 融合与跨文化关系办公室于上个秋季学期赞助了一个以中国为中心的”跨文化对话系列活动“。

- 在就业服务办公室,来访的主管助理朴安勇已经为有意在美国找工作的国际学生创立了一个认证项目,并且整合了那些在临时的工作授权期间有意雇佣国际学生的公司的资料。

- 今年秋初,体育组加入了国际学生学者服务办公室的队伍,共同为国际学生举办了”足球101“的活动”。

- 一个名叫”伊利诺伊之旅“的三部曲系列视频已经上线。

- 住宿部也已经为国际学生提供了一份在线版的住宿常用词汇表。

- 东亚语言文化部部长盖瑞G.徐,也已经命令委员会考虑到潜在的课程变化,这些变化是鉴于部门入门课程的新人口统计数据而言的。

然而,尽管有上文所述的举措清单,一篇由伊丽莎白·雷登于2015年为《高等教育界》所撰写的、优秀且中肯的文章却没有对这些校方的改善措施及其效果给出最令人振奋的图景:

如果在校院里散步,你能听见人们在议论”为什么学校里有这么多中国学生?…为什么他们这么大声地说着中文?

—格雷斯·权,一名创意写作专业的芝加哥作家

已经移职到另一个组织的塔米女士解释说,资源的匮乏是引发部分问题的原因:

我们最大的挑战在于能力不足…我们面对的人数太多了,以至于哪怕用尽所有资源我们也可能无法在同一时间安置好每个人。

—妮可·塔米(伊利诺伊大学香槟分校国际学生一体化组织主管)

冷漠?

雷登的文章同样也引用了伊利诺伊大学香槟分校研发部联合副主任南希A.阿贝尔曼的话,南希的原话听起来没有塔米女士说的那么忧心忡忡。

【一体化的概念】目前在全球化和变化日新月异的背景之下,我们并非处在一个人人都是朋友的世界中,那个已经过时的世界模式可能不再适用了。

阿贝尔曼教授拥护的仅仅是基本的礼仪。

人们往往认为无差别的状态是不好的,但其实人们可以做到相敬如宾而不必一定要相亲相爱。

她如是说。

拒绝改变?

查阅这个主题的相关资料时让我特别有感触的是(再次感谢你的提示!),那些理应为学生们发声的人语气中通常带着一丝怀疑。以下是凯瑞·费希尔在《纪事报》中对麦卡利斯特学院的这类事件所进行的描述:

…一群今年入学的中国大一新生甚至在他们来到明尼苏达校区之前就已经紧密联系在一起,国际学生项目主任艾伦C.科哈普如是说。尽管文理学院并未识别他们,但他们自己在人人网(一个中国版的脸书)上识别了彼此,进而乘坐同一个航班来到这里。

听起来这似乎是件好事,但这篇文章接着如是写道:

在很多校园里,许多中国学生都来自同一所位于北京或上海的国际高中,并且引入了他们的小团体和社交网络。为了介入他们,越来越多的学校已经建立了学生辅导项目…

介入?!

人们喜欢成群而行,尤其是在不熟悉或者充满挑战的环境中。当他们之间存在某种共性时,他们会感觉更舒适更安全。例如格拉斯&布拉斯坎普(2012)就阐释了国际学生之间的亲密关系在帮助他们处理失落、提升学习成绩以及增强对留学经历的满足感这些方面都发挥了巨大作用。

我非常清楚地知道为什么中国学生更倾向于以中国学生学者联合会为基地来开展他们的美国大学生活;这一点非常自然且易于理解且应当被积极地看待。

这很痛苦

肯特圣皮埃尔教授(特拉华大学)难以理解他的中国学生们的课堂展示。

一位特拉华大学的教授说,35人的课堂有17名中国学生。两周后这个比重变成了17名中国学生和三名非中国学生。

他把这一现象描述为课堂上“一片死寂”。

- 不言而喻,这种沉寂归功于课堂上中国学生的存在;

- 和美国学生相比,很多中国学生确实不习惯于在课堂上发言(我还要说明,英国学生在课堂上的活跃程度也不及美国学生);

- 我很好奇为什么原先课堂上的那18名非中国学生也总是保持沉默。

还有例如,有些教授要求所有人都把书放在教室前面以防作弊的做法,也加深了他在理解课堂展示这个问题上的痛苦程度,这种做法可能也是由于缺乏热情所致。

有些教授说他们不得不因此改变他们的教学方式…

…《纽约时报》报道称。

好吧,呃…?

惰于思考,惰于一切

学校认可这些学生多提供的语言证书,并以此为依据录取他们,而这些学生所缴纳的费用成为了教授们工资的来源。

我希望特拉华大学语言中心的情形日益改善,但我怀疑史蒂文先生提出的前提条件阻碍了进步:

问题并不仅仅出在语言和文化上,政治要素也有份。我们很清楚在中国人被灌输的理念中,美国并不具备一个很积极的形象。如果你在人生的前18年都受到这种宣传的影响,那么在相信谁的问题上,作为中国人你们一定会选择相信彼此,而不是相信我们。

如今看来这一说法有些危言耸听。并且我觉得,史蒂文先生的这些忧虑在我听来的可怕程度,可能会把他自己都吓到。然而,我人生中从未听说过如此可笑且具有误导性的言论,事实上他的言论本身就含糊不清(除了同情并不值得关注)。

刻板印象永恒存在

如果你正在看这篇报道,你会发现涉及国际学生的语言上的诡计在应用/考试中时有发生。因此,你可以将它想象成一个普遍且有趣的练习。

这种诡计总是依存于涉及中国教育迁移话题的文化独白中,这并不令人惊讶,但这非常反直觉且非理性(正如所有的歧视都是基于人种、信仰、国籍等等)。

国际学生是这样的:

- 学术上万无一失。

- 凭借学术(语言和学科)能力到达/超出校方要求而占据一席之地。

- 国际学生的学业表现为学校声誉做出贡献。

- 相应地,他们促进了学术竞争,也是一件好事。

- 国际学生带来了可以反映当今全球局势的全新的思维方式;大部分在校生都必须要学会适应这种全球化局势。

说明

消除这种诡计和道德不当于我个人而言是头等大事,同样对于我的事业而言也是必要的。2014年,基于我们对将近5000名中国学生申请者的分析,我和我的团队建立了一个写作进修班;我们将它引入了中国各地的23所大学(点击阅读详情)。目的是为了传达一些简单的原则,关于反思的好处以及优秀写作所具备的说服力;这个进修班同样也希望能在国际学生的申请过程中发挥作用,使其花费在留学上的费用能够物有所值。当然了,在某些学校,我们也遇到过满屋子急躁的、并不情愿待在教室的学生。有时候为了让学生们愿意参加这个进修班,我需要非常有创造性(但我坚持认为这个进修班很有用而且用户体验很棒!)

这就是我们想听的,也是符合我们期待的。

—一个年轻的学员在参加完进修班的某个活动后说道(我希望我记得他的名字但很遗憾)

我只是相信,我见识到的、在媒体中公开宣讲的这些态度,并不能代表一个公正且准确的对歧视问题的写照。

为什么诽谤盖过了那些尝试去理解的努力从而占据主流呢?

便利

无论你是要卖掉一份报纸或是掩饰某些已经发生的错误时,刻板印象都是一个便利的借口。

商业化

海外学校在国际学生申请初期都扮演着残酷的资本家的角色,如今有其他人做着同样的事:

例如《经济学人》(2015)发表了一篇报道,讲述了那些非常恶劣的关于中国学生的诡计案例,但这篇以叙事清晰为目的的报道完全将重点放在了另一个问题上。

这篇文章引用了托姆罗思柴尔德总结此类情形的一句话:

这是一场信任危机。

罗思柴尔德先生合伙出资建立了一家公司,为美国大学提供付费在北京面见中国申请者的机会。

事实上我们正在见证一个处于萌芽阶段的、针对文化不兼容问题而兴起的行业。

停下来想想,这难道不疯狂吗?这种做法就像在一条断腿上贴一枚创可贴。

该做什么?

在课堂之外有很多与跨文化同辈们建立联系的尝试(持此观点的人可能没有史蒂文先生诚实):校园伙伴,友谊之家,全球希腊,学分制介绍课程。我认为尽管寻求制度保障有很明显的限制,但机构所能达到的成就依旧十分重要:它能创造一个环境,身在其中你能够将上文提到的人性弊端转化为非常实在的益处。

“…没有敌意,但也没有特别的兴趣…”

——阿贝尔曼教授,伊利诺伊大学香槟分校研发部联合副主任

阿贝尔曼教授的话听起来令人遗憾(我认为)。但不联系上下文就从一个人的话语中评判他需要格外谨慎,我认为她还是阐明了一些东西:她总结了她的学生们的态度,如下:

无论如何:如果我和一个中国学生成为朋友,或者反过来,一个中国人和一个美国学生成为了朋友,那是件很棒的事,但我不会因此改变我自己。

尽管我认为“没有敌意”并不足够,而且包容和忽视也不是一回事,我还是怀疑阿贝尔曼教授对此不屑一顾的态度。我推测她是感觉到自己能做的非常有限;最后的结果还是取决于我们每个人如何反思自己对他人的刻板印象和偏见。

在生活中我们都会面对完全不受控的情境,无论我们是一所重点大学的主任还一个五岁的孩子:我们都要面对它:

- 积极地,

- 以逃避,或者通过

- 寻求并积累各种方式来控制场面

我在上文中所描述的、倡导的,都只是我个人的感受。我希望其他人也能表达他们的故事和结论。

分享这些想法的目的,并不是激发那些以显性(或者隐性)的错误方式对待我们的人相互怨恨。

告诫

我知道对此人们已经做了足够多的努力了:美国学校采取了五花八门的激励机制。外联,同辈配对,进修班,宿舍楼的国际联欢活动;罗格斯大学每年都会对大约40名志愿者进行培训以欢迎新同学,这听起来很棒。并且相信我,在个体层面,我了解教育者们的本质。例如,伊利诺伊大学香槟分校历史与法律系教授傅葆石也在雷登女士的报道中说过:

“我在上世纪九十年代中期第一次来到伊利诺伊。在大部分课堂上,几乎没有中国本科生…如今情况已大不相同,因为来自中国的学生太多了,尤其是工程和商学项目”…去年春季傅教授有一门容纳200学生的教授现代中国的入门课程,几乎五分之四的学生都来自中国。“我很惊讶,以至于不得不更改了我的讲义…”

但是对比这个故事和圣皮埃尔教授的方式及其对学生的影响,这个问题因人而异。